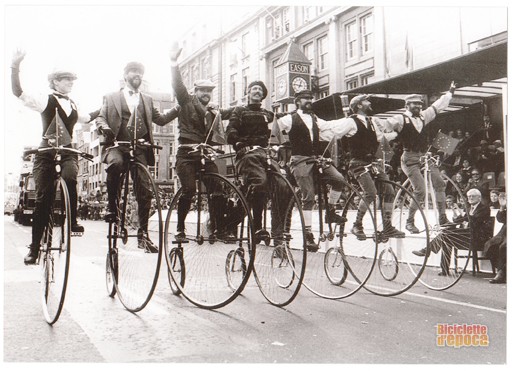

domenica 8 gennaio 1871: pronti alla gara!

Alle 12.30 arrivarono, con le loro carrozze, il prefetto Giuseppe Gadda ed il sindaco, conte Giulio Bellinzaghi. Il presidente si precipitò a dare il benvenuto al prefetto, che portava un cappotto con mantellina e un cilindro. Di figura piuttosto magra, aveva folti baffi che si fondevano con il pizzo piuttosto importante. Gli occhi vivaci erano sempre attentissimi a ciò che lo circondava. Scendendo dalla carrozza si fermò per dare la mano alla moglie e aiutarla nella discesa dalla vettura. Quindi si girò e strinse calorosamente la mano al presidente, il quale dopo un sussiegoso saluto disse: «Eccellenza permetta di complimentarmi per l’incarico a Roma».

«Ma sa, caro presidente», rispose il prefetto, «per adesso sono solo voci vedremo, vedremo…».

Voci insistenti davano infatti il prefetto Gadda in procinto di partire per Roma, dove avrebbe rivestito l’incarico di commissario straordinario per gestire il passaggio della capitale da Firenze alla Città Eterna. Si stava aspettando da un giorno all’altro la legge che avrebbe proclamato Roma capitale del Regno.

Meno caloroso il saluto al sindaco Bellinzaghi. Infatti il Veloce Club non riusciva a far rimuovere il divieto di circolazione dei velocipedi “in tutta la zona della città racchiusa entro la cerchia dei Navigli, più lungo tutti i corsi, e lungo via Principe Umberto, nei pubblici giardini, lungo il Bastione da Porta Nuova a Porta Venezia e anche lungo i viali di Foro Buonaparte”, come recitava l’ordinanza dell’aprile di due anni prima.

Il sindaco era venuto solo. Vestiva con un cappotto nero dal collo di pelo e portava un cilindro. La sua figura era piuttosto tonda, i folti baffi ormai ingrigiti e le sopracciglia gli davano un’aria di estrema autorevolezza. Si diresse anch’egli verso il prefetto, che salutò con una calorosa stretta di mano, quindi tese la mano al presidente e stringendola disse: «Allora presidente, vediamo cosa succederà oggi con questi matti!».

«Non sono matti ma temerari atleti, stia tranquillo che non succederà nulla, anzi forse si convincerà che potranno circolare per tüt Milan!».

Alle ore 12.45 tutti i concorrenti, la giuria, le autorità e qualche ospite si ritrovarono nell’ampio locale posto al primo piano del Bagno Diana dove, dagli ampi finestroni, si potevano vedere le coppiette e i bambini schettinare sulla piscina ghiacciata, vicino alla quale era collocata un’orchestrina che in quel momento stava suonando “Romeo e Giulietta” di Čajkovskij.

Il presidente prese la parola per ringraziare le autorità, la giuria e i commissari e passò la parola al prefetto e al sindaco per i saluti di rito. Nell’invitare quest’ultimo a parlare lo stuzzicò ancora in merito alla rimozione del divieto.

Il sindaco si alzò e con aria severa, quasi corrucciata, disse: «Mi spettavo questa domanda da lei signor presidente. Le posso dire che il giorno in cui verrà rimosso il divieto dipenderà solo dal comportamento dei velocipedisti: troppi e troppo gravi sono stati gli incidenti dovuti all’imprudenza e all’imperizia. Questa è un’attività fisica che non può essere praticata per le vie cittadine. Mi indichi il suo club un’area idonea e il comune sarà ben lieto di metterla a disposizione per realizzare una pista, magari nell’ambito del progetto di recupero del Castello Sforzesco». Il primo cittadino proseguì quindi nell’elogio allo sport e alla manifestazione.

Riprendendo la parola, il presidente presentò a uno a uno i concorrenti, i quali a sentire il loro nome si alzavano in segno di saluto. Facendo uso di una cartina riprodotta su una grande tela da un pittore milanese, illustrò il circuito sul quale si sarebbe svolta la gara. Il percorso si dipanava lungo tutto il perimetro delle vecchie mura spagnole, più note ai milanesi come Giro dei Bastioni. Quelle mura, ormai diventate un intralcio allo sviluppo edificatorio, erano in corso di demolizione da più di dieci anni. Il circuito si presentava pianeggiante nelle parti già demolite, che costituivano tronconi della nuova circonvallazione cittadina, per poi salire sui bastioni percorrendo dei tratti dell’antico passeggio. Si dovevano così affrontare delle salite anche impegnative e poi delle veloci discese per riprendere la strada pianeggiante. Appena terminata la presentazione, mentre dall’esterno entravano le note della Danza Ungherese di Brahms, fu servito un buffet a base di salame, galantina di pollo con del barbera brioso del Monferrato e una torta meneghina con deliziosa crema di mascarpone al cognac.

Quando il presidente uscì, si trovò avvolto dalla folta folla che era accorsa per vedere quei temerari sfidarsi sui loro cavalli d’acciaio. Tutto era a posto secondo le disposizioni: la banda era posizionata davanti alla tribuna d’onore e le guardie a cavallo stavano tenendo libera la strada. Il presidente accompagnò le autorità sulla tribuna, poi scese per dedicarsi agli ultimi preparativi della partenza. Verso le 13.45 salì sulla tribuna con accanto un bambino. A un gesto della mano la banda fermò la musica: l’aria fu pervasa da tre squilli altissimi di tromba e da un rullio di tamburi seguito da altri tre squilli. La folla attenuò il suo vociare e il presidente procedette, con l’aiuto del bambino, all’estrazione delle posizioni di partenza dei corridori, che nel frattempo si erano riuniti con i loro bicicli sotto la tribuna. La loro espressione tradiva tutta la tensione del momento. Essere estratti per primi voleva dire andare a scegliersi la posizione più gradita per la partenza, che era sulla sinistra, all’interno di quell’arco di curva che si doveva percorrere per prendere la via Circonvallazione.

Il presidente alzò ben in vista un bracciale che recava il numero uno mentre il bimbo estraeva da un sacchetto di velluto rosso un biglietto che il presidente aprì e lesse: «Verga Cesare, numero uno», queste parole vennero ripetute da un aiutante munito di un gigantesco megafono, seguì un grande applauso. L’operazione si ripetette per altre undici volte sino a quando, ai partenti, furono assegnati tutti i bracciali che venivano fissati al braccio sinistro con due spille, per evitare che cadessero durante la concitazione della corsa.

L’ordine di partenza fu quindi il seguente: 1 – Verga Cesare, 2 – Ascoli Giulio, 3 – Bagatti Valsecchi nob. Giuseppe, 4 – Belloni Felice, 5 – Borromeo co. Federico, 6 – Pasta Giuseppe, 7 – Poli Carlo, 8 – Negretti Duilio, 9 – Bagatti Valsecchi nob. Fausto Duilio, 10 – Rizzini Piercarlo, 11 – Andreoli Mosè, 12 – Belloni Giovanni. I velocipedisti raggiunsero la loro postazione di partenza spingendo a mano i bicicli e intanto le numerose guardie a cavallo svolgevano un incessante lavoro per impedire che la calca delle persone andasse a occupare la sede stradale. La partenza era fissata per le 14.30.

Un quarto d’ora prima il presidente, facendosi a fatica largo tra la folla festante e vociante, salì su uno dei due landò che si erano posizionati di fianco alla tribuna, in modo da chiudere l’accesso al corso di Porta Orientale, proprio di fronte ai due caselli del dazio da dove partivano i corridori.

Appena salito, il cocchiere si girò verso il presidente e gli disse: «Siur presidente, a chi i scherza no! A iè tüt mat, en sü tüt el percurs, da porta Vercelina a chi, ghè minga un büs e po’ ghè disi no cüsa gh’én Piasa d’Armi, là en gucin al casca minga en téra». [Signor presidente, qui non scherzano! Sono tutti matti, da Porta Vercellina a qui non c’è neanche un buco e poi non le dico cosa c’è in Piazza d’Armi, dove uno spillo non cadrebbe in terra]. Il presidente, che già non si aspettava quella calca di gente a Porta Venezia, non poteva immaginare che una folla così fosse presente lungo tutto il percorso.

Salito sul landò si accomodò nel posto più visibile. Teneva nervosamente tra le mani l’orologio, che aveva sincronizzato con quello ufficiale della gara e che scrutava con impazienza. Erano le 14.28 quando si alzò in piedi. Subito la banda, che si trovava dall’altra parte dell’ampia strada, smise di suonare, fece un cenno del capo e partirono tre acutissimi squilli di tromba, cui seguì un minuto di rullare di tamburi. Il presidente non staccava lo sguardo dall’orologio. Erano le 14, 29 minuti e 30 secondi quando guardò in direzione del manipolo di quattro bersaglieri, il cui cappello piumato emetteva riflessi bluastri sotto il sole, allineato alla sinistra dei corridori. Vedendo il presidente alzare la mano, i tamburi tacquero e i soldati imbracciarono i loro fucili puntandoli dritti verso il cielo.

I corridori avevano il piede sinistro posato sulla predella posta sul fianco della forcella posteriore, pronti a darsi una potente spinta col piede destro e saltare in sella. La folla si fece muta e su tutta la piazza aleggiò un surreale silenzio. Il Presidente abbassò velocemente il braccio. I quattro fucili esplosero all’unisono il loro colpo. La corsa era partita!

cronaca in diretta

Il conte Borromeo fece molta fatica in fase di spinta e, penalizzato dalla ruota posteriore di 89 cm, fu l’ultimo a salire in sella. Verga fu il primo a entrare sul rettilineo della nuova via Circonvallazione, seguito da Bagatti G. e da Pasta, che aveva fatto un’ottima partenza superando il conte Barromeo, Ascoli e Belloni. Lungo il rettilineo le posizioni restarono immutate, con i corridori che stavano spingendo al massimo. Solo Pasta e Bagatti G. sembravano non fare troppo sforzo.

Appena lasciato sulla destra l’imbocco di Corso Monforte, i corridori si trovarono ad affrontare la salita sul passeggio nella zona di Borgo Stella, il tratto era di circa duecento metri e saliva sino a quasi undici metri. Tutti stavano spingendo al massimo sui pedali per poter sfruttare la spinta inerziale. In cima alla salita Bagatti G. si trovò davanti mentre il conte Borromeo, che aveva recuperato qualche posizione, si trovava alle spalle di Belloni. I corridori non avevano il tempo di guardare la bellezza del tamburo ottagonale delle cupola della chiesa di Santa Maria della Passione che, possente, si ergeva tra le case di Borgo Stella, dove un sole ormai in fase calante colorava l’elegante lanterna della sommità di un intenso e caldo colore giallo.

Nei tratti in salita e ancor più in quelli discesa il pubblico era più numeroso. Vi erano spettatori attratti dallo sforzo che i contendenti dovevano fare per salire sui bastioni, ma molti di più erano quelli attirati dalla velocità, così si assiepavano lungo le discese anche nella non recondita aspettativa di veder qualcuno cadere, e presto sarebbero stati accontentati.

I contendenti sovrapassarono Porta Tosa, fecero una leggera curva verso destra, all’altezza della polveriera, dove finiva il passeggio. In quel tratto ancora alberato si affrettarono a togliere i piedi dalle pedivelle per posarli sui “repos pied” posti davanti al manubrio. Il velocipede infatti prendeva una velocità vorticosa, lo sforzo era tutto rivolto a mantenere una direzione perfettamente rettilinea per evitare un pericoloso sbandamento.

Il fondo era abbastanza omogeneo anche se la presenza di grossi sassi e pietre imponeva la massima attenzione. Soprattutto, dovevano guardare molto avanti per impostare la giusta traiettoria al fine di evitare quegli ostacoli. A qualche velocipedista venne da pensare che quelle pietre fossero state messe lì apposta.

Rizzini, che col suo Challiol stava scendendo velocemente dietro a Negretti, vide quest’ultimo spostarsi improvvisamente a sinistra e nello stesso momento scorse una grossa pietra pochi metri avanti. Cercò di scansarla portandosi verso destra ma il movimento, troppo brusco, gli fece scivolare la ruota anteriore procurandogli una rovinosa caduta. Ruzzolando a terra andò a sbattere con la spalla sul terreno. Per fortuna chi lo seguiva era abbastanza lontano da poterlo evitare. Risultato: qualche contusione, qualche sommessa imprecazione e un boato del pubblico con conseguente applauso. Rizzini notò subito che il suo mezzo aveva la pedivella di destra rotta ed era impossibile continuare. Prese la cosa con filosofia: si alzò e con gesto plateale girandosi verso la folla alla sua destra, tolse il berretto e fece un profondo inchino, cosa che ripetette voltandosi verso il pubblico alle sue spalle. Tra risate e applausi prese il suo velocipede e si mise su un lato in attesa del carretto-scopa.

Davanti ai corridori si apriva ora un lungo rettilineo pianeggiante. Bagatti G. si era portato in prima posizione seguito dal conte Borromeo, da Belloni F. e da Pasta. A Porta Romana li attendeva uno dei punti più impegnativi del percorso, perché appena dopo la piazza, dove sorgeva l’antica porta, vi era una curva a destra che bisognava affrontare in tutta velocità per avere la spinta necessaria per affrontare la seconda salita sui bastioni, che in questo punto erano alti circa tredici metri. Tutti i corridori cercarono di stringere al massimo la curva per portarsi poi al centro della strada. Si ritrovarono quindi sul lungo tratto del passeggio che sovrapassando Porta Vicentina e Porta Ludovica costituiva il punto più a sud del percorso. Il tracciato proseguiva poi, con una lunga discesa, in direzione di Porta Ticinese.

Arrivati all’altezza della chiesa di Sant’Eustorgio, appena prima di iniziare la discesa, si aprì davanti a loro un’immagine che avrebbero conservato per sempre. La strada, i cui margini erano messi in risalto dalle innumerevoli persone, sembrava finire dritta nella Darsena, la cui acqua, sotto un sole quasi al tramonto, stava prendendo una colorazione rosa intenso, quasi arancione, punteggiata qua e là da rare macchie scure costituite dalle chiatte, e su tutto dominavano i tre pennacchi del fumo di altrettanti battelli a vapore addetti al movimento merci.

Ma non c’era tempo per perdersi ulteriormente nella visione: la discesa era prossima e questa volta sarebbe terminata senza incidenti portando i corridori a superare Porta Ticinese. Lungo la sponda della Darsena non era consentita la sosta delle persone, per cui i battellieri, vedendo l’arrivo di quegli audaci, azionarono quasi all’unisono le sirene emettendo tre lunghi fischi. Nell’area portuale la strada faceva una curva a destra dove, sulla sponda opposta, si diparte il Naviglio Grande. Giunti in prossimità della strada del Borgo di Varenna, i corridori si trovarono di fronte alla più ripida delle salite. In questo punto si apriva il più lungo tratto delle mura e la ripidità era dovuta al fatto che in poco più di centocinquanta metri la strada doveva prendere quota, innalzandosi di dodici metri, per poter superare il canale della Conca che si collegava con la cerchia dei navigli. Alcuni cercarono di spingere il più possibile sui pedali, ma giunti poco oltre la metà della salita dovettero arrendersi e scendere dal loro velocipede per salire a piedi tra i fischi del pubblico. Raggiunta la sommità, si aprì davanti a loro un ampio tratto, dove il pubblico era meno folto e alla sinistra il fiume Olona sembrava dipanarsi come un nastro arancione nella campagna color bruno punteggiata da immensi e spogli pioppi padani. Questo tratto terminava, con l’ultima discesa in forte pendenza, all’altezza dello stradone per San Vittore, poi si sarebbe raggiunta Porta Vercellina.

Su questo tratto in pendenza, dove ovviamente il pubblico si assiepava, i corridori dovevano spingere il più possibile per cercare di prendere il rettilineo con la massima velocità. Fu così che Poli e Negretti affrontarono la discesa quasi spalla a spalla. Poli dovette fare uno scarto improvviso verso destra per evitare un bambino che, sfuggito dalla mano della mamma, stava invadendo la sede stradale. Nel fare la manovra invase inconsapevolmente la traiettoria del Negretti, che lo seguiva di mezza lunghezza andando a urtare con la sua forcella posteriore la ruota anteriore dell’avversario.

L’impatto fu inevitabile. Negretti, avendo perso il controllo del manubrio, vide il suo mezzo piegare pericolosamente verso destra senza avere la possibilità di fare nulla per recuperarlo e cadde. Poli, appena percepito l’urto, cercò di riprendere l’equilibrio con un colpo di manubrio a sinistra, ma la manovra troppo repentina fece intraversare la grande ruota anteriore disarcionando letteralmente il corridore che si ritrovò a terra. Il pubblico ammutolì.

Entrambi doloranti e a terra – Negretti con il palmo della mano sinistra sanguinante e Poli con un forte dolore al polso appoggiato malamente a terra al momento dell’impatto – si guardarono e si alzarono lentamente, come se stessero facendo l’inventario delle loro ossa. Una volta in piedi si avviarono l’uno verso l’altro. Il pubblico, che non aveva capito il motivo della manovra del Poli, se ne stava in totale silenzio e aspettava il momento della zuffa. I due intrepidi si guardarono e il Negretti disse: «Ho visto tutto, ma non ho potuto impedire l’urto improvviso, mi dispiace». «Scusami», disse Poli accennando a un sorriso e tendendogli la mano, «non ti ho visto, ma non potevo fare altro per evitare quel bambino. Tutto a posto?». Così dicendo si strinsero calorosamente la mano tra un tripudio di applausi. Nel frattempo erano giunti i landò della giuria e del presidente che caricarono i due corridori, mentre i velocipedi furono messi sul carretto a ruote alte alle cui sponde era già saldamente legato il biciclo di Rizzini.

il gran finale

Giuseppe Pasta aveva percorso quella discesa come un forsennato. Anticipò la presa dei pedali e iniziò a spingere, sorpassò Giuseppe Bagatti Valsecchi, piombò alle spalle di Belloni, lo superò di forza conquistando così la testa della corsa. Superata Porta Vercellina, piegò subito a destra e davanti a lui comparve, in tutta la sua tetra maestosità, il Castello Sforzesco. In fondo al rettilineo una brutta curva ad angolo acuto lo avrebbe obbligato a piegare a sinistra per portarsi sul lato della Piazza d’Armi, che avrebbe attraversato in direzione dell’Anfiteatro. Era importante affrontare bene quella curva e soprattutto era opportuno non avere concorrenti nelle vicinanze per poter scegliere l’impegnativa traiettoria. Giuseppe Pasta spinse il più possibile sui pedali. Era primo ma sapeva che gli altri erano ancora troppo vicini per prendersi libertà di movimento. In quel tratto fece forse il maggior sforzo di tutta la corsa: se avesse preso bene quella curva pazzesca avrebbe potuto non solo consolidare il vantaggio ma aumentarlo. Strinse i denti. Per fortuna quel tratto era in terra battuta, per cui le vibrazioni erano attenuate. Doveva però fare molta attenzione al colmo centrale della strada su cui c’era dell’erba secca e ghiacciata, e soprattutto doveva stare attento a non urtare i bordi, mantenendosi al centro del solco scavato dai numerosi carri militari che lo percorrevano.

Arrivato a una ventina di metri dalla curva, si volse indietro e vide che aveva un buon margine sul conte Giuseppe Baratti Valsecchi, il quale nel frattempo aveva superato Giovanni Belloni. Si tenne alla destra della strada quasi sfiorando la lunga costruzione, che doveva essere un vecchio avamposto abbandonato della caserma. Questa manovra gli permise di allargare il più possibile per affrontare la strettissima curva senza dover troppo rallentare.

Appena passato il brivido della curva ne ebbe un altro, sicuramente più piacevole: l’intera Piazza d’Armi che vedeva alla sua destra era gremita di folla, uno spettacolo inimmaginabile. Percorse circa trecento metri e poi piegò decisamente a destra per tagliare nel bel mezzo della Piazza d’Armi: davanti a lui lo aspettavano 650 metri di rettilineo ma soprattutto due ali di folla vociante e plaudente.

Questa visione gli diede ancora più forza: «Sono io il primo che vedono – pensò – e io gli farò vedere di cosa sono capace». Sembrò trarre dall’urlo della folla l’energia per far ancora più forza sulle gambe. Intravide tra il pubblico un gruppo di suoi amici velocipedisti, al cui saluto rispose con un cenno della testa perché non voleva abbandonare la salda presa del manubrio. Avrebbe voluto che quel momento non terminasse mai, ma l’ingresso dell’Arena si avvicinava sempre più.

Entrò nell’Arena dalla porta Pulvinare, ne attraversò i centoventi metri e uscì dalla porta Libitinaria per trovarsi a Porta Tenaglia, dove il percorso piegava leggermente a sinistra per poi girare ad angolo retto a destra, verso Porta Comasina. Approfittò di quell’ultima curva per guardare indietro e controllare gli inseguitori: solo Giuseppe Bagatti Valsecchi lo seguiva e si trovava a circa metà del rettilineo, quindi stimò che il vantaggio doveva essere di circa 200 metri. Dietro questi intravide un altro concorrente – doveva essere Belloni – mentre degli altri non c’era traccia.

La curva appena prima di Porta Comasina era praticamente l’ultima: passata questa il rettilineo piegava leggermente verso destra in corrispondenza di Porta Nuova e quindi si arrivava a Porta Venezia. Giuseppe Pasta sapeva che non doveva mollare. La stanchezza iniziava a pesare, ma più procedeva verso l’arrivo e più il pubblico sembrava aumentare. A Porta Nuova il suo arrivo fu annunciato da un gruppo di improvvisati e cacofonici trombettieri. Sentendo lo sgraziato suono di quei fiati il pubblico scoppiò in una risata e in una serie di fischi. Ma Pasta non aveva tempo di ridere, sapeva che ormai era fatta. Il vantaggio stava ancora aumentando, però era consapevole del fatto che l’imprevisto poteva essere in ogni punto del percorso: l’attenzione doveva mantenersi ancora alta. Mancavano poche centinaia di metri al traguardo.

Il pubblico si fece stranamente silenzioso, come a volersi concentrare sullo sforzo che il corridore visibilmente dimostrava. Udì in lontananza i tre squilli delle trombe che, questa volta in modo armonioso, annunciavano il suo arrivo. Dalla fronte scendevano delle gocce di sudore che quando arrivavano sulla guance erano già gelide. Ecco là, il nastro bianco e rosso. Era quasi fatta!

Il prefetto era in piedi sul balconcino della tribuna sulla linea dell’arrivo. Al passaggio di Pasta la bandiera del Regno d’Italia si abbassò nel momento in cui il corridore con il petto tagliava il nastro di raso tenuto da due ragazzi ai lati della strada. Era fatta!

Iniziò a rallentare il biciclo e si diresse verso il tavolo dei tre commissari addetti al cronometro per sapere il tempo che aveva impiegato. Il più anziano dei tre, che portava grandi baffi bianchi che si univano ai basettoni altrettanto candidi, gli disse con un grande sorriso: «Ué bagaj! Veloce come il vento! Trentasette minuti». A Giuseppe Pasta non sembrava vero. Nel frattempo erano arrivati il conte Giuseppe Bagatti Valsecchi e via via tutti gli altri. Ultimo Belloni Felice, seguito dalla carrozza del presidente, che si fermò proprio davanti al tavolo dei commissari addetti al cronometro per ritirare il foglio con l’ordine di arrivo e i tempi di ognuno.

La piazza ormai era un pullulare di persone ed era impossibile muoversi. Dalle direttrici del percorso due fiumi di gente sembravano riversarsi nello stretto mare di Porta Venezia. Incuranti del freddo che iniziava a farsi pungente, gli spettatori si stavano raccogliendo sotto la tribuna dove avrebbe avuto luogo la premiazione. I velocipedi erano in bella mostra appoggiati alla parete. A quello di Pasta era stato riservato l’onore di essere messo ai piedi del balconcino. Il presidente, mentre si avvicinava alla tribuna, incrociò Giovanni Greco che con un radioso sorriso gli disse: «Ha visto che anche se uno della famiglia Greco non corre, un Greco vince sempre?». Si riferiva al fatto che il velocipede di Pasta fosse di sua costruzione.

Salito sul balconcino, il presidente iniziò a leggere l’ordine di arrivo mentre poco distante il segretario del Veloce Club provvedeva a ripetere i nomi all’interno di un megafono lungo quasi un metro fissato a un treppiede. Questo l’ordine d’arrivo: Giuseppre Pasta in 37 minuti; Giuseppe Bagatti Valsecchi a 30”; Fausto Bagatti Valsecchi a 2’ 03”; Giovanni Belloni a 3’; Federico Borromeo; Giulio Ascoli; Mosè Andreoli; Cesare Verga; Felice Belloni.

Il presidente passò la parola alle autorità, che pomposamente esaltarono le gesta di quei temerari, e quindi a tutti venne consegnata una coccarda con il numero di arrivo. Il primo classificato, Pasta, ricevette uno stendardo ricamato in oro, un revolver e sei bottiglie di champagne.

Ormai il sole stava scendendo dietro il profilo dei tetti che si trovavano sul lato opposto della piazza e già le lunghe ombre ammantavano tutto e tutti. Il freddo si trasformò in gelo e la folla pian piano – ma chiassosamente – sciamava in ogni direzione.

Il presidente salutò le autorità e si fermò in un angolo delle tribune, solo. Guardò lo spettacolo della gente che volgendogli le spalle tornava alle proprie case. Il lampionaio, vicino ai Bagni Diana, stava accendendo i primi lampioni che proiettavano dei fasci di luce su quella moltitudine ormai informe e confusa.

«Bene!», disse tra sé, «adesso pensiamo alla prossima gara, che dovrà andare diretta nel cuore di Milano e al cuore dei milanesi!».