Il mondo in cui viviamo oggi è molto diverso da quello in cui sono nate le biciclette d’epoca che toccano il cuore degli appassionati. Oggi, per esempio, non solo abbiamo biciclette iperleggere portate in gara a professionisti super pagati e super seguiti sul social, ma ci sembra una cosa normalissima e scontata, persino naturale, vedere una donna andare in bicicletta.

Una volta non era così, e non parliamo nemmeno di tantissimo tempo fa. Sono questi gli argomenti che Mario Cionfoli, medico sportivo veneto e grandissimo esperto di biciclette d’epoca, ha trattato nei due libri che ha voluto scrivere qualche anno fa e che hanno un denominatore comune: quello di raccontare attraverso una ricca aneddotica e un’approfondita ricerca bibliografica come le biciclette siano state uno strumento di affrancamento ed emancipazione, raggiunti attraverso la fatica il sacrificio di chi le ha inforcate all’alba del ciclismo.

CORRERE PER FAME

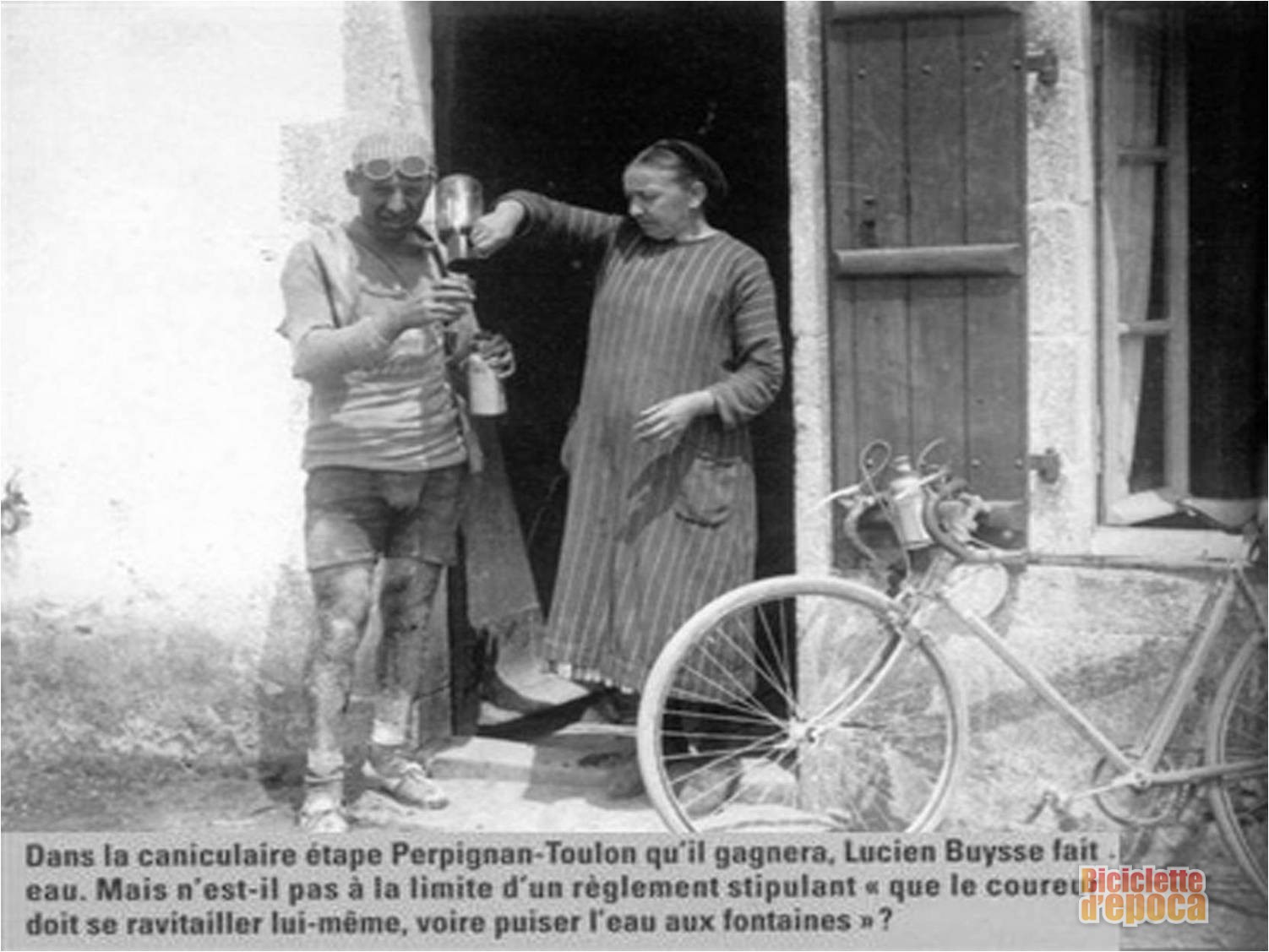

“La grande differenza tra i corridori di oggi e quelli del passato, fino al Secondo Dopoguerra, è che quelli attuali corrono per fama, mentre quelli di allora spesso correvano per fame”. Mario Cionfoli sintetizza in questo modo il proprio libro

«I forzati della strada hanno fame», in cui racconta come negli anni del ciclismo eroico moltissimi professionisti finivano in sella a una bici per sfuggire alla povertà e ai morsi della fame.

le biciclette sono state uno strumento di emancipazione

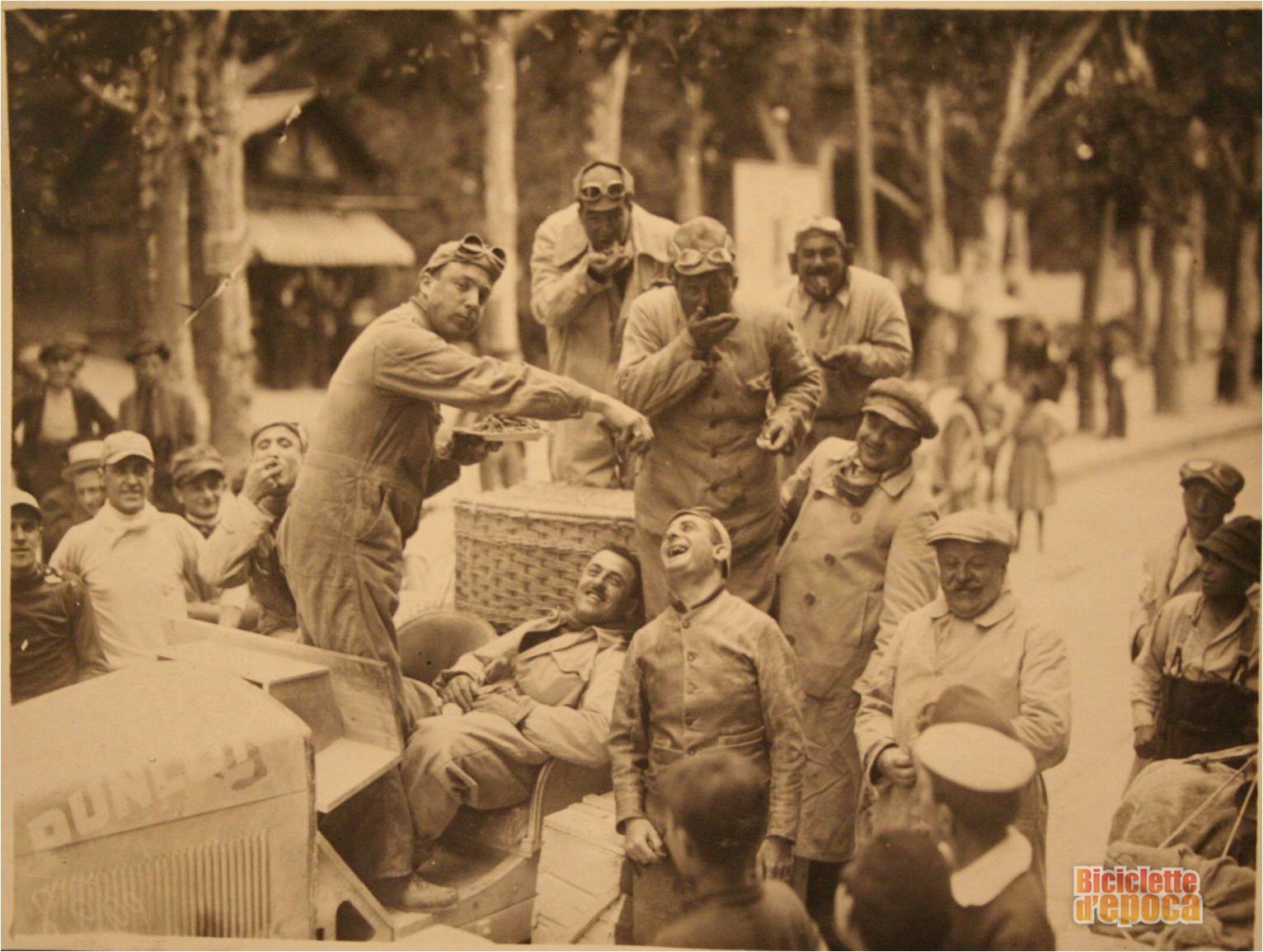

“Erano tempi durissimi e la gente faceva quello che poteva”, spiega il dottor Cionfoli. “Molti di quelli che si avvicinavano alle corse professionistiche erano giovani poverissimi che gareggiavano per premi miserabili spremendo al massimo il proprio corpo”. Persino un campione leggendario come Ottavio Bottecchia, leggiamo nel libro, finiva per portare a casa la sacca dei viveri della Milano Sanremo del 1923 per alleviare la fame ai propri familiari perché: «…lì se more de fame!…”». Solo con l’arrivo di Coppi il quadro cambiò completamente, e l’alimentazione dei professionisti iniziò a diventare oggetto di studio e programmazione.

“Parliamo di gare molto diverse da quelle di oggi: 400 km su strade dissestate pedalando su bici che pesavano come cancelli. Per affrontarle, i ciclisti di allora ingurgitavano quantità incredibili di cibo”. Come Octave Lapize, ciclista francese morto in guerra nel 1917, che alla fine di una tappa del Tour si rifocillò con 24 cotolette e 3 litri di vino.

Un argomento, quello dell’alimentazione, che Cionfoli affronta con grande cognizione di causa, da medico, nel quale non può mancare un argomento molto delicato come il doping, che fino agli Anni ’60 aveva caratteristiche molto diverse rispetto a oggi.

persino bottecchia finiva per portare a casa la sacca dei viveri, perché «lì se more de fame»

“Fino all’arrivo delle flebo tutto passava per lo stomaco del ciclista, al punto che non sempre era chiaro cosa fosse doping e cosa no”, spiega Mario. “Poi questo dubbio sarebbe sparito, ma anche in precedenza cocaina e simpamina erano purtroppo le compagne di gara di molti professionisti, sia durante le corse a tappe sia durante le gare in pista, come le estenuanti Sei Giorni di fine Ottocento”.

«I forzati della strada hanno fame» racconta storie a volte crudeli, faticose e drammatiche, che possono però essere ancora oggi d’ispirazione per la loro capacità di dimostrare come sacrificio e abnegazione possano portare a grandi conquiste individuali che diventano poi patrimonio di tutti.

LA RIVOLUZIONE È DONNA

Su questo stesso filone s’inserisce il secondo libro di Cionfoli, «Pedalare controvento», che racconta come la bicicletta sia stata uno strumento fondamentale nella lotta delle donne per la parità dei sessi. Un’affermazione che sembra avere dell’incredibile, oggi, ma che parte dalla situazione in cui si trovavano alla fine dell’800 le donne, considerate un accessorio dei propri mariti al punto che in Inghilterra, se accusate dal coniuge di isteria, potevano subire coattivamente, per legge, l’asportazione dell’utero (vicende illustrate bene nel film «Hysteria» del 2011).

“Una donna che andava in bicicletta era considerata una poco di buono, una donna «leggera» cui era lecito tirare addosso pietre al suo passaggio”, racconta Cionfoli. “Pensate solo al fatto che per farlo dovesse indossare un paio di pantaloni, al posto delle gonne vittoriane, e vi renderete conto di quanto rivoluzionaria fosse, allora, una donna che desiderasse pedalare”.

Un libro che nasce durante una tappa dell’Eroica, che Mario ha fatto quattro volte, quando, offrendosi in aiuto a una signora in difficoltà sulla salita di Monte Santa Marie, sì sentì rispondere: “mi vuoi aiutare solo perché sono donna?”.

“Ho deciso così di raccontare le storie di queste donne che hanno lottato per la parità. E sono storie di grande sacrificio ed eroismo”, prosegue Cionfoli, “con l’aggravante della discriminazione di cui erano oggetto da parte degli uomini”.

Parliamo di Annie Londonderry, per esempio, prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta partendo da Boston, nel 1894, da sola. Oppure di Anna Maria Ortese, prima giornalista donna presente al Giro d’Italia, nel 1955, come inviata dell’Europeo, obbligata a travestirsi da uomo e a nascondersi sul sedile posteriore dell’auto di Vasco Pratolini, anche lui giornalista, per poter seguire la corsa, dato che donne e minori erano estromessi. Dalla sua penna di scrittrice raffinatissima sgorgheranno pagine di ciclismo meravigliose, tra cui la più delicata e commovente descrizioene di Fausto Coppi.

alla fine dell’800, una donna che andava in bicicletta era considerata una poco di buono

Non può mancare, nel libro, Alfonsina Strada, icona del ciclismo femminile italiano e prima e unica donna a correre il Giro d’Italia con gli uomini, nel 1924. “La Strada batteva spesso i suoi colleghi uomini”, racconta Mario, “e per molti di loro era difficile spiegare alle mogli di essere stati battuti da una donna. Per questo una volta, dopo aver battuto in Emilia un campione locale, si premurò di mandare alla sua signora un telegramma in cui diceva che il marito fosse stato così galante da averla lasciata vincere”.

Quello che «pedalare controvento» racconta è come la donna abbia dovuto subire razzismo, umiliazioni, angherie ma non sia mai arresa. Anzi, si sia affrancata con fatica, pedalata dopo pedalata.

“Nononostante siano passati molti anni dagli albori del ciclismo”, conclude Mario Cionfoli, “siamo ancora molto lontani dalla parità completa tra i sessi. Lo conferma un’intervista alla campionessa lituana Edita Pučinskaitė, Mondiale nel ’99, che racconta come le gare femminili abbiano oggi pochi sponsor e poco spazio sui media, rispetto alle corse dei colleghi maschi”

La bicicletta è quindi uno strumento di liberazione e conquista, non solo sportiva ma anche sociale, per uomini e donne che hanno fatto di sofferenza, sacrificio, volontà e determinazione valori primari per arrivare a grandi risultati, anche fossero solo quello di liberarsi dalla fame e dal pregiudizio. I pensieri in questi due libri si sono concretizzati in emozioni e immaginazioni, per non dimenticare e poter conservare nel tempo la memoria. Come quella di una lunga fuga in bicicletta controvento.

L’autore

Mario Cionfoli, l’autore di cui parliamo in queste pagine, è medico sportivo e grande appassionato di ciclismo d’epoca. Chi meglio di lui poteva raccontare l’evoluzione dell’alimentazione nel ciclismo? Suo è il museo Bicicleria, a Vicenza, di cui avremo modo di parlare nei prossimi numeri.